京都他

2021年11月

今回はクラブツーリズムの“暮らすような旅・京都6泊7日”に現地集合、現地解散で申し込み、その後3泊で滝巡りをする。

2021年11月21日

京都駅13時集合ということであったので、東京発10:21京都着12:32ののぞみ221で京都駅に着く。添乗員から電話がありちょっと遅れて13:30頃に着くという。京都からの参加者は私だけ。総勢26名。一人参加10名とカップル8組。

大型バスで西本願寺の伝導本部の畳敷きの部屋に行く。舞妓さんが一人出て来て踊りを披露してくれる。神奈川県平塚市の出身だそうだ。15歳でこの世界に入ったという。

踊る舞妓さん

踊りを見た後に西本願寺見学。虎の襖絵など国宝もあるのだが、撮影禁止。素人が写真を撮っても何するわけでもないから、ノーフラッシュでの撮影を許可すべきだとは思う。

イチョウがきれいな西本願寺

次に向かったのは東寺。

東寺 五重塔とモミジ

夕食は菊水というレストラン兼旅館で摂る。ツアーに夕食が含まれるのは今日だけ。ビール350㏄が900円と高かったことしか覚えていない。

宿はアーバンホテル京都二条プレミアムというビジネスホテル。大浴場があるのがうれしい。部屋そのものは狭く、トイレ、シャワー、ベッドと壁掛けテレビしかない。暮らすように滞在とはいかない。

11月22日 雨

今日は個人では行きにくい奈良県境に近い南山城村方面へ行く。昨日と同じ滋賀バス。このバスは最後まで同じだった。

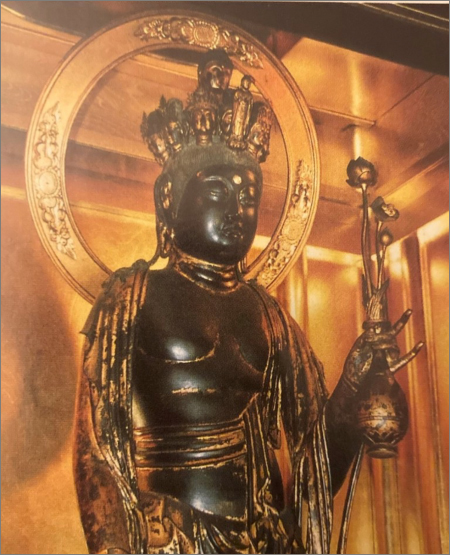

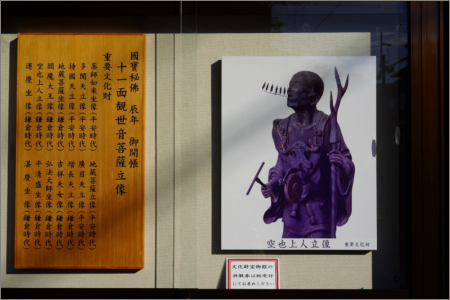

まず観音寺。住職1人で維持しているような小さいお寺。でも国宝十一面観音がある。やはり撮影禁止。

観音寺

十一面観音像 お寺のホームページから拝借。

次に向かったのは蟹萬寺。ここも観音寺と同規模。ただ庭は観音寺ほどなく狭い。やはり国宝釈迦如来坐像がある。

蟹満寺 正門

蟹満寺 釈迦如来坐像 やはりお寺のホームページから。

次が浄瑠璃寺。ここは今までの二寺よりもちょっと規模が大きい。国宝阿弥陀如来座像がある。大きい坐像を真ん中に左右四体づつ合計九体ある。

浄瑠璃寺 本堂

浄瑠璃寺 三重塔 これも国宝

一番左が大きい阿弥陀如来坐像 その向こうにあと四体ある。

ホテルには14時の戻り。昼食はこれから各自で摂る。歩いて5分ほどのスーパーライフに昼食とついでに夕食も買いに行く。

11月23日

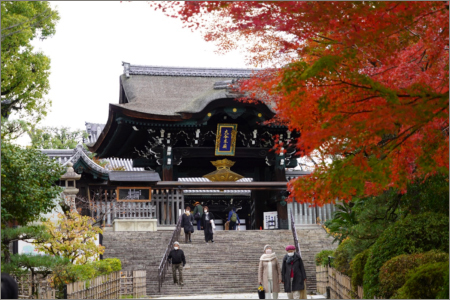

今日は雨も上がり上々の天気だ。まず宇治市の宇治上神社へと行く。世界遺産に登録されている。平安時代の建築で、神社としては日本最古という。

宇治上神社 本殿はこの裏にある。

宇治上神社を出て階段を少し降りると宇治神社がある。Netで調べると、以前は二神社で宇治離宮明神という名前であったが、明治以降に宇治上神社と宇治神社に分かれたとある。

宇治神社 藁の円をくぐってから参拝

もうちょっと下って宇治川を渡ると平等院。

平等院

黄檗宗(おうばくしゅう)の本山万福寺へと行く。黄檗宗とは聞いたことがないが、臨済宗、曹洞宗と並ぶ禅宗だそうだ。中国の隠元隆琦和尚が江戸初期に日本にもたらしたという。他の宗派は日本人が中国に渡り仏教を学んで日本に帰り仏教を教えたが、黄檗宗は仏教を学んだ中国人が日本で仏教を教えたという。そのせいでこの万福寺には今までに何人もの中国人住職がいたという。また隠元和尚はインゲン豆を日本に持ち込んだ人という。

万福寺

道の中央に正方形の石が菱形に見えるように敷かれている。わたしはここを歩いて渡ったが、案内の坊さんが言うには、ここは仏様や住職が歩く道です。そういえば以前に神社に参拝するのに、参道の真ん中を歩いていたら、ぜんぜん知らない人が、真ん中は神様が歩くところです、人は端っこを歩かなければいけません、と言う。

この万福寺で昼食。精進料理なのだろうが、揚げ物が多く料理だけで満腹になる。

万福寺での昼食

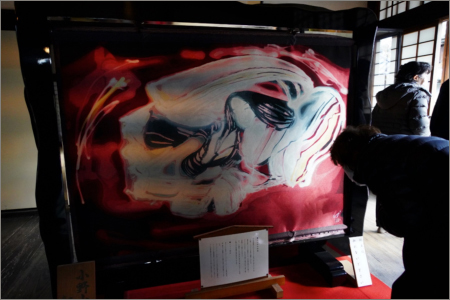

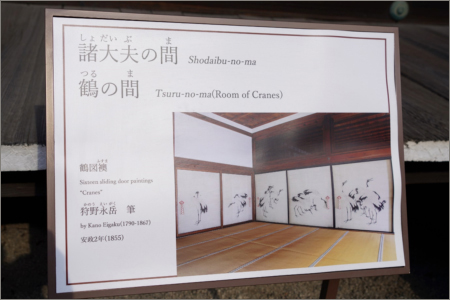

満福寺の次は小野小町ゆかりの随心院。

襖絵も有名

ホテルには15時の戻り。昨日は14時、今日は15時と戻りが早すぎると思いもするが、年のせいか武漢ウィルスで巣ごもりしていたせいか、結構くたびれる。このくらいの戻りでちょうどいい。

部屋でテレビをつけるとラグビーの早慶戦の後半が始まったところだ。早稲田が大幅なリードをしている。これは楽勝だなと見ていると、慶応が頑張り始めた。ラインアウトからのモールの押し込みで2トライ取られる。後半の早稲田はいいところがなく終わってみれば、40-33の辛勝。これでは次の明治には勝てないんじゃないかと危惧する。

11月24日

今日は自由行動。出発前にネットで調べて、地下鉄の清水五条駅で降りて清水寺まで行き、帰りは七条駅までのコースを歩くことにする。

まず六波羅蜜寺に寄る。開祖は空也上人。有料の宝物館には平清盛座像がある。

六波羅蜜寺外観

空也上人図

だらだら坂を登って清水寺。

皆が知ってる清水寺

寺内 音羽の滝

七条駅方面に坂を下って行くと大谷本廟。ここは浄土真宗開祖の親鸞聖人の墓所だそうだ。所有者は西本願寺とのこと。

大谷本廟

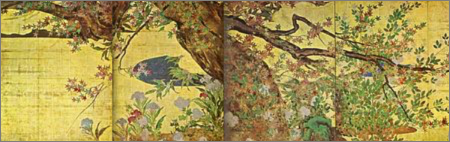

次に訪れたのは智積院。真言宗智山派の総本山だそうだ。成田山、川崎大師、高尾山も同じ智山派の総本山。収蔵庫には長谷川等伯の障壁画が飾ってある。ここだけは有料。

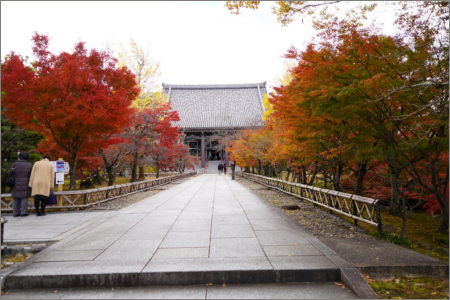

長谷川等伯作 お寺のホームページから拝借

金堂までの道

大書院 襖絵

名称庭園

智積院はなかなかきれいなところで写真をたくさん撮ってしまった。智積院にはレストランが併設されている。覗いてみるが一杯。

京都国立博物館にも寄ってみる。畠山一清が収集した茶道具をはじめとした古美術を展示している。併設のレストランに入る。親子丼が1,900円。メニューには他の料理もあったが聞いたものがなく、私にはこれ以外の選択肢はなかった。親子丼なんて何十年ぶりだろうか。

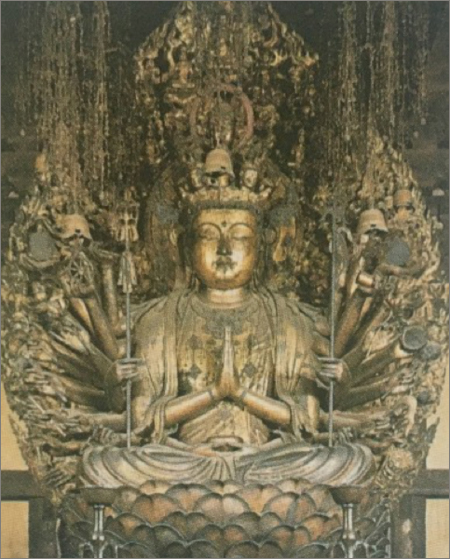

道路の向かい側が三十三間堂。清水寺と同じで中学校の修学旅行で来ているはずだ。

国宝 千手観音 ホームページから

七条駅から地下鉄で二条駅へ。ホテルに着いたのは15:40。スマホを見ると21,000歩。本当にくたびれた。5年も前に秩父地方の鉄道駅から根の権現を経由してさわらびの湯まで歩いたことがある。山道を3万歩。この時もくたびれたけど、それと同じくらいくたびれた。さっきも言ったが年のせいと、武漢ウィルスで引きこもっていたせいと考えられる。

11月25日

バスで三千院へと向かう。三千院のある大原は結構遠い。大原の手前に八瀬がある。坂岡真という時代劇作家がいて、“鬼役”という題の小説を書いている。鬼役とは将軍の毒見役の別名で、徳川将軍の毒見の他に、小説では法ではさばけない悪人を成敗する役も担っている。その鬼役の名は矢背蔵人介といい京の八瀬が故郷となっている。そして八瀬の民は鬼の子孫で、天皇家の輿担ぎをしていた。矢背家は女系で蔵人介は養子、という設定で物語は進み結構面白い。それで八瀬という地名を知っていたのだ。

三千院正門

次は三千院所有の国宝阿弥陀如来三尊座像(ホームページから)と三千院庭園。

三千院正門前には漬物屋が何軒も店を出している。沢庵を購入。

次は建仁寺。ここには国宝風神雷神の屏風絵がある。そのほか龍の絵などもあるが写真は撮り放題。半日だけ付いてくれたガイドさんが言うには、本物は全部しまってあります。ここのあるものはすべて模写です。ですから写真を撮ってもいいのです、と言う。

建仁寺正門

国宝 俵屋宗達の風神雷神図の模写図

龍の襖絵 これも模写

庭園

先斗町を散策。

昼食は昨日行った智積院のレストランで精進料理。

このあと天満宮へと行く。添乗員は1時間の自由行動です、という。こんなところで1時間もあると持て余してしまうな、と思いながらも歩き始める。

塀越しに見るとモミジがすごい。このモミジを見るのに入口はどこだと探したら、モミジ園入場口があり入場料1,000円と書かれていた。1,000円払って入場すると薄べったい柏餅みたいなものをくれる。さすが1,000円取るだけあって見事なモミジ園だ。

出口近くにベンチがあって自由にほうじ茶を飲める。皆ここでお茶を飲みながらお餅を食べている。

11月26日 自由行動

8:30前にホテルを出る。ホテルから二条城の入口まで15分ほど。歩いて行く。

二条城 参観者入口

城内入口

城内 黒書院の三の間

庭園

モミジと松

二条城から京都御所までは歩いて20分ほど。もちろん歩いて行く。

京都御苑は東西700m、南北1,300m。この中に御所、仙洞御所がある。その他の今は公園になっているところには公家たちの屋敷があったとされる。御所の面積は東西250m、南北450mという。仙洞御所はもう一回り小さい。

京都御所 参観者入口

京都御所への入場は無料で予約は必要ない。二条城などの警備は民間会社が委託を受けて行っているだろうが、ここは皇宮警察が担っている。当然拳銃携帯だ。薄いベージュ色の壁に白の横線5本だと皇室関係の建物になるそうだ。

今まではたいして皇室に興味は持っていなかった。縁のない存在だから。上田秀人という時代劇作家がいて“禁裏付雅帳”というシリーズを書いている。徳川家第11代将軍徳川家斉が実父の一橋治済を大御所にしようとしたが、天皇の反対によりできなかった。松平定信はこれを覆すため天皇家の弱みを見つけよ、と旗本を天皇家の監督官である禁裏付として送り込む。そういう設定で物語は進んでいく。結構面白いので全巻読破し禁裏(天皇家)にも多少興味を持つようになる。

京都には御所、仙洞御所の他に桂離宮、修学院離宮が皇室関係としてある。御所以外はすべて予約制。当日受付もあるがあっという間に定員いっぱいとなる。私もクラブツーリズムに申し込んでから宮内庁に連絡を取ったが、今は11月、12月とも予約は全部うまっています、との返事だった。

御所の参観では室内はなし。すべて外側から見る。でも襖絵など解説付きで外から見えるものもある。

襖絵 外から写真撮影可

紫宸殿

赤い門の紫宸殿とは反対側に建礼門がある。建礼門は高貴な人だけ使用する。

建礼門

お庭

仙洞御所に行ってみる。12時頃。当日参観希望者の受付は11時からだ。12時ではもう満員ですと断られる。

京都御苑を散歩する。モミジもイチョウもきれいだ。

平坦なところを20,000歩しか歩いていないのにくたびれた。情けない。京都御苑の南側の出入り口を出ると地下鉄の丸太町の駅がある。とにかくもぐる。改札口でそばにいる人に、二条まで行きたいんですがどちら方向に乗ればいいでしょうか、と聞くと、こちらに乗り次の烏丸御池で乗り換えです、と教えてくれる。13:30にはホテル到着。

11月27日

8時にはホテルをチェックアウト。京都駅八条口から少し歩いたところにあるオリックスレンタカーに行く。数か月前に予約をしてある。タイヤは冬用になっていますか?と聞くとまだだと言う返事。天気予報では、日本海側は雪の恐れあり、と言っているのに。

まずは京都府の日本海側にある布引の滝を目指す。カーナビに布引の滝とインプットしても兵庫県の神戸の布引の滝しか出てこない。住所の京都府与謝郡伊根町をインプットする。伊根町を目指していくと県道に“金引の滝入り口”の標識が出ている。金引の滝は布引の滝の後に寄る予定だが、標識を見つけた以上先に行ってしまおう。狭い道を標識通りに入って行く。雨が降ってきている。傘をさして階段を登る。駐車場から5分くらいか。

金引の滝 落差30m 100名滝

いよいよ布引の滝を目指す。伊根町に入っても“布引の滝”の標識は見えない。あっ、あそこにガソリンスタンドがあるから聞いてみよう。

“この先に休憩所があり車を停められます。その先から入って行きます”と教えてくれる。数百m田んぼ道を歩き、いよいよ山登りとなる。都合30分ほどで布引の滝到着。

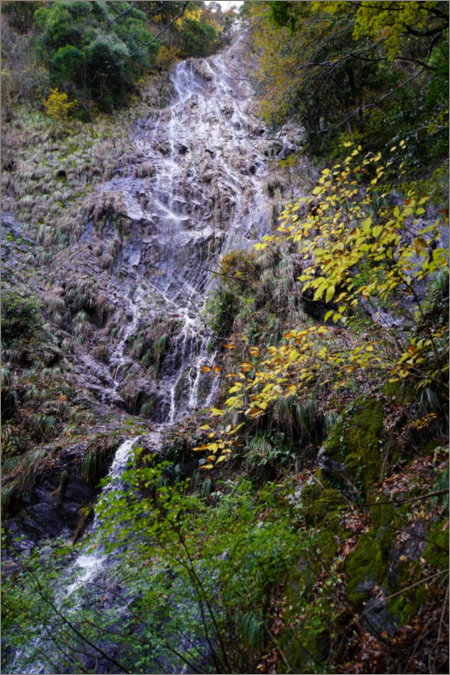

パンフレットをあらためて見ると、雨量の多い時にしか見えない幻の滝、と書いてある。水は流れている。良かった。昔オーストラリアでケアンズからタウンズビルへ向かっているときに滝の標識があった。オーストラリアで落差最長の滝という。国道から1時間以上かけて滝展望所に着く。何と水が流れていない。その日は雨ではなかったが季節は雨期なんだよ。がっかりしたね。

布引の滝 落差100m

今福の滝へは、喜多駅をナビにインプットする。県道から喜多駅への入り口に“今福の滝入り口”の標識がある。喜多駅の横を通りガードをくぐって行く。まっすぐ進む道が工事中で進めなかったので脇にそれ、適当なところに駐車する。野生動物よけのフェンス製の門を開け進んでいく。20分くらいの歩行。山道は布引の滝ほどの勾配はない。

今福の滝 落差50m

今日の宿は福井県高浜町の高浜荘。海に面している。ロビーから結構歩いて大浴場となるが、大浴場の真ん前は日本海。眺めをよくするためにこの場所にしたのだろう。

11月28日

城山壮を8時前に出発。道の駅“名田庄”をナビにインプットする。名田庄の手前に野鹿の滝方面の標識がある。この県道をしばらく進むとまた野鹿の滝の標識が現れる。左折するが道は狭い。すれ違う場所は限られる。でもどんどん進む。9時頃に野鹿の滝の看板前に到着。看板の前には1,2台の駐車スペースがある。ここから狭い遊歩道を下って行く。

野鹿の滝 落差30m

駐車場に戻ってきたのは30分後。

次は小浜市の三番滝を目指す。地図を見てJR小浜線の新平野駅をナビにインプットする。駅に着くまでに“三番滝”の案内表示はない。駅は無人駅で周りには何もない。駅舎の隣がもう住宅。この住宅の庭で子守をしている男性がいる。三番滝を聞くと“ああ、サンバの滝ね。国道を舞鶴方面へ行って最初の信号、東市場(トイチバ)の信号を左折してどんどん行けば着きますよ”と教えてくれる。

東市場の信号を左折して進んでいく。分かれ道を左に取る。片側一車線の道路は狭くなり、両側で一車線になり山道となる。でも構わず進んでいく。ようやく三番滝の標識が現れる。標識通りに急斜面を下って行く。川にたどり着く。たしか渡渉する必要があったな、と思い川を眺めると飛び石伝いに向こう側に行ける。川を渡り、水音が下流からするので、下流へ向かう。道らしき道はない。当然展望台などもない。適当に足場を作り撮影する。滝らしく垂直に近く落下するところもあれば、急斜面を走る流れもある。11時に駐車してから戻るまで45分。

三番滝

次にたいした滝ではないがこのそばに瓜割(ウリワリ)の滝がある。上中駅をインプットし進んでいく。先ほどの国道27号線に出て若狭町方向に進んでいく。上中駅に着く前に“瓜割の滝”の案内標識が現れる。

瓜割は名水公園と名付け駐車場も完備している。駐車場横では天然水を汲み取る蛇口もある。何人もの人がポリタンクに詰めているが、こちらは水筒一杯だけだから、すみませんね、と言いながら先に汲み取らせてもらう。この公園でコンビニにて購入した弁当を食す。12:15~13:00の滞在。

瓜割の滝 落差数m

今日の宿は滋賀県高島市のRacine home針江。住所をインプットして進む。国道303号線を進む。途中熊川に道の駅があり“鯖街道”の幟が立っている。寄ってみる。若狭鯖街道熊野宿といい昔は結構栄えたらしい。鯖街道は小浜で獲れた鯖を京に運ぶ街道のことだ。国道303号の若狭街道の他にも5街道ほどある。そういえば京のスーパーライフの食品売り場には、鯖寿司はじめいろいろな鯖料理を売っていた。

Racine home針江には15時前に着いてしまう。少し早いけれど入れてくれる。この辺りの湧き水はきれいらしく、Racine home針江のレストラン内には湧き水を汲む設備がある。常時湧き出している。柄の長い柄杓で汲み取り利用する。翌朝水筒に1杯貰う。風呂も、温泉とはうたっていないが、湧き水を沸かしたものという。

湧き水汲み取り所

11月29日

いつものごとく宿を8時頃に出る。楊梅の滝(大津市)駐車場までは30分弱。途中崩落したところがあるが標識通りに進み40分ほどの山登りで到着。

楊梅の滝 雌滝 落差15m

雄滝

雄滝 落差40m

ネットで見ると雌滝、雄滝の他に薬研の滝があると書いてある、が案内表示には何もなかった。崩落のため通行禁止方面にあるのかな。ちなみに楊梅の滝と名付けたのは足利幕府第13代将軍足利義輝だそうだ。駐車場には10時の戻り。

場所が前後してしまったが八淵の滝(高島市)を目指す。楊梅の滝よりこちらの方が宿に近かったようだ。

ガリバー青少年村のそばの駐車場に車を置き登り始める。滝入り口には案内図とともに、岩場が崩落していて大変危険です。初心者はここで引き返してください、と書いてある。構わず進んでいく。

案内図

いや、本当にすごかったね。いたるところ鎖だらけ。両手両足を使って進んでいく。

魚留の淵か?

鎖を使って岩をよじ登り、梯子でもう一段上がる。でも梯子の先にはまた鎖が30mも続いているよう見える。実際は10m程度か。こんなところで落ちたらもう助からない。他の人は全然見かけないから救助もされない。

登山については何の指導も受けずに、ただハイキングの数をこなしただけ。場数は踏んでいるわけだけれども、今回は後悔したね。本当にやばかった。苦労した割には大きな滝はない、ただ急流が続いている感じ。100名滝に入っているのが不思議だ。

駐車場に戻ってきたのは12:15、出たのは10:45だったから1時間半。1時間は鎖と格闘していたようだ。

遊歩道からの眺め 琵琶湖がうっすらと映っている。

次に向かったのは神爾の滝(大津市)。ネットにMAPCODEが出ていたのでスムーズに駐車場まで行ける。ただその先の案内表示が少ない。歩きながら、この道でいいのかな、と多少不安になる。駐車場から40分ほど登って到着。

神爾の滝 落差17m シャッタースピード1/6

帰りは下りだから早く30分ほどか。駐車場には15:15の戻り。都合所要時間は1時間半。今日の宿は草津のスーパーホテル滋賀。なんとか明るいうちに着く。

11月30日

高速道路の丹波ICを降りるとすぐに琴滝の案内表示が現れる。琴滝公園駐車場から5分ほどで滝に到着。道は平坦で舗装されている。滝の上方には城址などがあり公園として整備され、遊歩道などもあるようだが滝見物だけで失礼する。

琴滝

琴滝 落差43m

所要時間は20分と短かった。

京都駅前のオリックスレンタカーには予定通り10時過ぎに到着。何事もなく返却できたが、京都駅で切符を買うときに思い出す。あっ、ETCカードを取り忘れた。オリックスでも気が付いたらしく電話をくれる。取りに行きたいが荷物が大き過ぎて大変だ、何とか持ってきてもらえないかと頼む。文句を言いながらもオリックスさんでは持ってきてくれた。ありがとう。

無事に自宅到着。